L’apertura “come” identità

Pare la contraddizione dell’inizio del millennio: l’eccesso di globalizzazione richiama in mille forme la necessità di una nuova valorizzazione di quel che è locale, talvolta mascherata da nazionalismo o da xenofobia. Il dialogo interreligioso, quello interetnico e pure quello interculturale, nell’epoca delle migrazioni che paiono irrefrenabili, richiamano la necessità di non abbandonare le culture locali e anzi di valorizzarne gli aspetti anche più secondari. La ricerca di un’apertura al diverso da sé, quasi obbligata in una società interconnessa, spinge a interrogarsi sulla propria identità che talvolta sembra smarrita. A Pechino come a New York come a Nairobi, i proclami e le riflessioni dei gruppi politici, civili e religiosi, nell’epoca della massima apertura provocata dalla società digitale che accorcia il tempo e riduce lo spazio, sono infarciti di accenti autoreferenziali, per il bisogno di non perdere per strada il senso della propria esistenza.

In realtà non si tratta tanto di una contraddizione, cioè di due visioni radicalmente diverse delle cose, ma di un paradosso, cioè di qualcosa che pur apparendo contraddizione in realtà non lo è, perché svela la natura delle cose, la complessità della vita umana. La congiunzione del cristianesimo – ma anche della società digitale e forse di tutti i consessi umani organizzati – non è “o”, ma “e”. Dobbiamo “tenere assieme” cose diverse, dobbiamo considerare l’altro come altrettanto essenziale che il sottoscritto, dobbiamo smetterla di pensare che possiamo risolvere i complessi problemi collettivi con risposte semplicistiche e autoreferenziali.

«Ama il prossimo tuo come te stesso», dice anche oggi Gesù Cristo. Con questa sua frase non aveva voluto annullare l’identità, ma al contrario aveva sottolineato come l’amore può aprirsi all’altro solo se sa indirizzarsi in primo luogo verso sé stessi. Lo testimonia quel “come” che tante volte la mattina dimentichiamo nel cassetto del comodino, perché è impegnativo, perché è un “come” che va nelle due direzioni: l’amore per sé e l’amore per l’altro. L’uomo è fatto per essere felice, e lo diventa – dicono i grandi maestri in umanità – solo se riesce ad articolare il suo rapporto con gli altri in modo soddisfacente: quando riduciamo quel “come” a una semplice monodirezionalità, cioè solo verso noi stessi o solo verso gli altri, ecco che l’infelicità ci ghermisce. Perché in quel “come” emerge il rapporto tra gli umani, la necessità della condivisione, del mutuo soccorso. Scriveva Ryszard Kapus´cin´ski: «Solo la vita condivisa conferma la nostra identità». E sempre in quel “come” c’è anche il limite delle riflessioni sull’identità solo autoreferenziale, come scriveva Bauman: «L’identità è come un vestito, si usa finché serve».

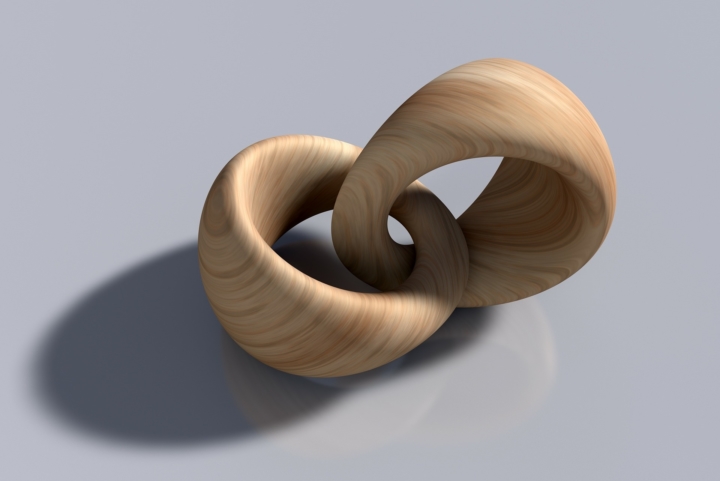

Viene prima l’amore per sé o l’amore per l’altro? Il paradosso del XXI secolo ci presenta una soluzione: l’apertura “come” identità. Perché l’apertura è identità. Amo l’altro se amo me stesso, amo me stesso se amo l’altro.