Il mondo così come lo conosciamo potrebbe cambiare. Nuove creature potrebbero affiancarci. «I progressi della ricerca – scrive Juan Antonio Aguilero Mochon, ordinario di biochimica e biologia molecolare all’Università di Granada nel volume La creazione della vita – hanno offerto la prometeica possibilità di un’autentica creazione realizzata dagli esseri umani». Questa rivoluzione promette la biologia sintetica che la rivista scientifica Nature definisce come «la progettazione e la costruzione di nuove parti, dispositivi e sistemi biologici, e la riprogettazione per scopi utili di sistemi biologici naturali esistenti».

«Siamo ormai entrati in quella che chiamo l’era digitale della biologia, nella quale i campi dei codici informatici e di quelli che programmano la vita, un tempo distinti, iniziano a fondersi, ed emergono nuove sinergie che spingeranno la rivoluzione in direzioni radicali», ha scritto Craig Venter, un pioniere di questo approccio nel libro Il disegno della vita.

Siamo alle soglie di una nuova Genesi, una Genesi 2.0 dettata però dall’uomo. Con quali fini? «Ricreare in laboratorio l’origine della vita – spiega Aguilero Mochon –. Ma non solo. L’ambizione dei biologi sintetici è molto grande, sperano di ripristinare gli ecosistemi degradati dall’uomo, di creare biosensori per diagnosticare velocemente le patologie, di progettare farmaci intelligenti e di mitigare i cambiamenti climatici. Sta di fatto che, secondo la rivista Terra Nuova.it, il settore vale 12 miliardi di dollari ed è destinato a raddoppiare entro il 2025.

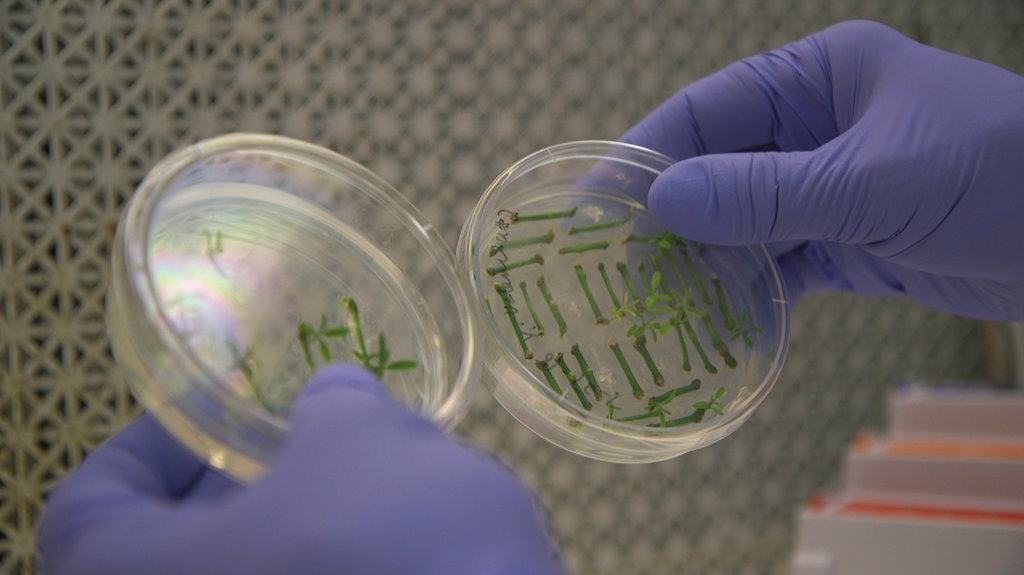

Due sono sostanzialmente gli approcci seguiti in biologia sintetica: si possono modificare specie già presenti in natura per ottenerne di nuove con caratteristiche completamente diverse, oppure se ne possono progettare e costruire partendo da zero, dai composti molecolari di base. A permettere la modifica sono soprattutto le innovazioni in ingegneria genetica, introdotte dalla CRISPR-Cas9, un meccanismo adottato dai batteri per difendersi dai virus. Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier sono riuscite ad usare quel meccanismo per tagliare, cucire, editare in maniera precisa ed economica il Dna. Per questa scoperta, nel 2020, sono state insignite del Nobel per la chimica.

L’approccio a partire dai componenti molecolari di base, invece, ha una filosofia di fondo più ingegneristica. Si tratta, infatti, di progettare e costruire nuovi sistemi viventi con un comportamento prevedibile. Per raggiungere gli obiettivi, alla stregua di un circuito elettronico, i biologi sintetici utilizzano sequenze di Dna, chiamate BioBricks, con funzioni ben precise e standardizzate per realizzare circuiti biologici sintetici.

I BioBricks (biomattoni), sono una sorta di mattoncini Lego da assemblare uno con l’altro per creare sistemi a complessità crescente. Attualmente il Registro delle parti biologiche standard ne conta circa 20 mila. Non è importante sapere come è costituita la sequenza di Dna, ma conoscere esattamente quello che può fare. Questo, però, non significa affatto che i nuovi circuiti inseriti nelle cellule possano funzionare. «Per quanto ben progettati – annota Juan Antonio Aguilero Mochon – è possibile che non funzionino o che sorgano interazioni o effetti inaspettati, come interferenze tra gli elementi genetici introdotti e quelli preesistenti. Gli attuali modelli non riescono a ridurre a sufficienza l’incertezza e così i dispositivi biosintetici tendono a non funzionare o a essere molto instabili».

Al momento l’uomo non può competere con il lungo lavorio dell’evoluzione naturale, ma sono molti i passi avanti compiuti. Per esempio, si è riusciti a far produrre al latte di capra proteine della seta di ragno, al lievito di birra l’acido artemisinico da cui si ricava l’artemisina, un farmaco antimalarico; nel 2014 è stato realizzato un Dna con sei nucleotidi e, nel 2019, con otto. Non c’è limite alla creatività col rischio di scoprire il vaso di Pandora.

Dove punta la biologia sintetica? È una domanda che non può essere elusa. Principalmente verso tre obiettivi indica, su Le scienze, Wayt Gibbs, redattore di Scientific American: studiare la vita costruendola, anziché smontandola; far sì che l’ingegneria genetica meriti il proprio nome, diventando una disciplina che migliora continuamente attraverso la standardizzazione delle sue creazioni e la loro ricombinazione per realizzare nuovi e più sofisticati sistemi; spostare i confini tra il vivente e le macchine finché non si sovrappongono, conducendo a organismi veramente programmabili.

«La questione è complessa – dice Drew Andy, professore di bioingegneria a Stanford e pioniere della ricerca scientifica nel settore in una intervista rilasciata a Esquire –. Dalla biologia sintetica possono nascere soluzioni utili a una società libera ma anche problemi gravi».

Dov’è il punto di equilibrio? Un dibattito pubblico aiuterebbe non poco.