Morì per troppo studio

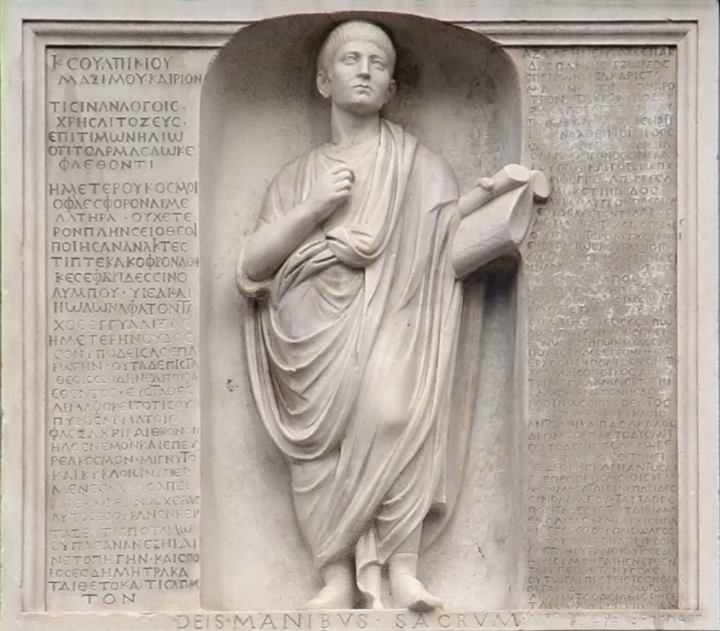

Una delle zone più trafficate di Roma è quella nei pressi di piazza Fiume, là dove un tempo sorgeva quella Porta Salaria dalla quale partiva la via detta appunto “del sale”, antichissimo tracciato preesistente alla stessa fondazione di Roma, che collegava il guado del Tevere con i territori della Sabina. Qui, in un piccolo giardino a ridosso di un tratto delle Mura Aureliane, all’angolo tra via Piave e via Sulpicio Massimo, sopra uno zoccolo in travertino si erge un cippo marmoreo che raffigura un adolescente in toga con un rotolo nella mano sinistra. Tranne forse qualche turista, i passanti ci fanno poco caso. Figuriamoci i conducenti di veicoli, già pronti a scattare appena il semaforo dà il via libera col verde! Eppure questo monumento funebre si distingue da innumerevoli altri restituiti dall’antica Roma per una sua particolarità: reca incisa ai lati dell’immagine la più lunga iscrizione che ci sia pervenuta in un reperto del genere, rivelatrice di una storia singolarmente commovente.

Il fanciullo, di nome Quinto Sulpicio Massimo, morì a soli undici anni «essendosi indebolito e ammalato per il troppo studio e l’esagerato amore per le Muse», dopo aver partecipato con altri cinquantadue poeti, nel 94 dopo Cristo, al terzo Certamen capitolino: una gara mondiale quinquennale di esibizioni ginniche ed equestri, di musica e poesia. Col suo componimento improvvisato in lingua greca il giovanissimo poeta aveva suscitato la meraviglia e l’ammirazione dei giudici. A lui dedicarono questo monumento funebre i genitori «infelicissimi», Quinto Sulpicio Euganeo e Licinia Ianuaria. Da cosa si deduce che entrambi fossero schiavi e il fanciullo un verna, ossia uno schiavo nato in casa da schiavi? Dagli stessi nomi dei genitori e dal suo. Il padre, proveniente probabilmente dalla regione tra le Alpi orientali e l’Adriatico, conquistata dai romani nel I secolo a. C., aveva assunto il prenome del padrone, rampollo di una nobilissima famiglia romana. Quanto a Ianuaria, il nome della madre significa “portinaia”, a indicare così la sua funzione servile. Il padrone doveva essere stato particolarmente affezionato a quel ragazzo così dotato, tanto da avergli dato il suo nome e prenome e aver disposto per testamento di affrancarlo: diversamente il giovinetto non avrebbe potuto partecipare al Certamen né indossato la toga, un capo di vestiario assolutamente vietato ai servi. Il suo stesso nome Massimo, datogli dai genitori, dichiara quali speranze e ambizioni nutrisse quella coppia di servi nei riguardi di quel figlio, forse unico. Ambizioni ahimè vanificate dalla sua morte immatura.

Esaminiamo ora il cippo, precisando però che si tratta di una copia: l’originale, infatti, fa parte delle collezioni museali della Centrale Montemartini sulla via Ostiense. Alto circa 1 metro e 61 centimetri, è in marmo pentelico, coronato da un frontoncino con acroteri angolari; al centro, dentro una nicchia semicircolare, è l’altorilievo del giovinetto recante nella mano sinistra un volumen in parte svolto: il suo componimento. Da notare che è raffigurato come un uomo adulto e con la toga virile, che veniva indossata solo a quindici anni. La scritta DEIS MANIBUS SACRUM (sacro alle anime dei defunti o alle divinità dell’oltretomba) separa la parte superiore da quella inferiore, interamente occupata dalla iscrizione dedicatoria in latino dei genitori e dal testo in greco del poemetto: 40 versi che erano valsi ad ottenergli, se non la vittoria nel Certamen, una corona al merito, ricevuta probabilmente dalle mani dello stesso imperatore Domiziano.

Di cosa tratta il carme? Dei rimproveri di Giove ad Apollo, colpevole dei disastri cosmici provocati dal figlio Fetonte. Secondo una versione del mito, l’intraprendente giovinetto, per dimostrare ad altri la sua discendenza divina, convinse il padre a lasciargli guidare il carro del Sole, ma inesperto com’era, ne perse il controllo, i cavalli si imbizzarrirono e nella loro corsa all’impazzata per la volta celeste prima salirono troppo in alto, bruciando un tratto del cielo che divenne la Via Lattea, quindi scesero troppo vicino alla terra, facendo della Libia un deserto. Adiratosi, Zeus scagliò un fulmine contro Fetonte, che precipitò alle foci del fiume Eridano (il Po), nella zona termale dei Colli Euganei.

L’elegante monumento funebre venne alla luce nel 1871, durante le demolizioni della Porta Salaria, gravemente danneggiata dalle cannonate dei piemontesi in seguito ai fatti di Porta Pia. Ricostruita in altra forma nel 1873 dall’architetto Virginio Vespignani, venne definitivamente demolita nel 1921 per creare piazza Fiume. Ebbene, fu proprio durante i primi lavori che, inglobato nella torre orientale (un rifacimento del tempo di Onorio, inizi V secolo), riapparve il sepolcro del fanciullo prodigio, quasi lì custodito per i posteri.

Facendo astrazione dai rumori del traffico circostante provo a immaginare il mesto dialogo che può essere avvenuto tra gli afflitti genitori e il loro figliolo scomparso.

«Dilettissimo figlio, con i risparmi accumulati per comprarci un giorno la nostra libertà ti abbiamo eretto un monumento che avremmo desiderato fossi tu, invece, a offrire a noi. Qui ormai, insieme alle tue ceneri, giacciono le nostre speranze. Infelicissimi, ti abbiamo voluto in immagine con quella toga che avresti vestito un giorno, fra gli onori e l’ammirazione dovuti al tuo genio. Possa tu almeno rallegrare, con i doni a te concessi delle Muse, le anime beate, là dove desideriamo anche noi affrettarci a raggiungerti».

«Padre e madre da me tanto amati, avevo cantato Fetonte perché, giovinetto anch’egli, come me ambiva a mete eccelse. Volevo anche onorare te, padre, ricordando il tuo luogo di nascita, quella terra euganea dove l’irritato Zeus mandò a capofitto col suo fulmine l’incauto auriga. Ma frenate le lacrime, se mi avete caro: dove ora mi trovo m’è stata riservata una splendida sorte, inimmaginabile ai mortali…».