Capolavori nel cassetto

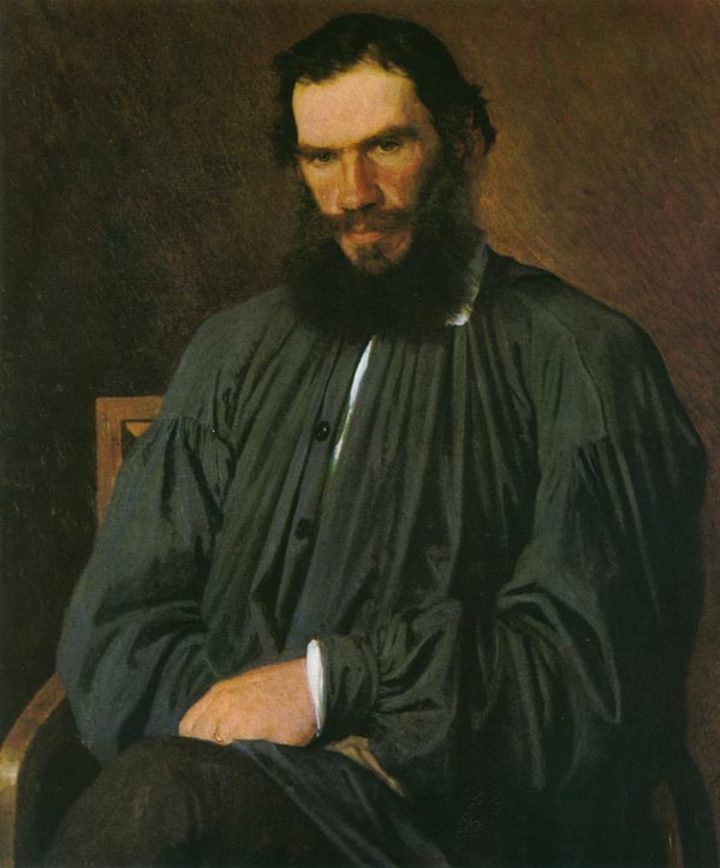

Herman Melville e Lev Tolstoj furono contemporanei. Se infatti la vita del primo, di cui ricorre il 200° anniversario della nascita, abbracciò un arco temporale che va dal 1819 al 1891, quella del suo collega russo si svolse dal 1828 al 1910. Così diversi come temperamento e scrittura, qualcosa tuttavia ebbero in comune, oltre all’irrequietezza insoddisfatta: entrambi, nella seconda parte della loro esistenza, misero in crisi la propria missione di scrittori, l’autore di Moby Dick, deluso per non essere riuscito a ripetere i successi dei romanzi giovanili con i successivi, abbandonò la prosa e si lasciò assorbire dalla poesia; quanto a Tolstoj, cui invece non era mai mancato il favore dei lettori e della critica, dopo aver ripudiato i capolavori per i quali era divenuto universalmente celebre passò a scrivere trattati filosofico-religiosi e libri didattici per i figli dei suoi contadini.

Solo dopo la morte si scoprì che tutti e due avevano lasciato nel cassetto due estremi capolavori della loro vecchiaia, quasi miracolosi frutti fuori stagione: Chadži-Murat Tolstoj, Billy Budd Melville; entrambi pubblicati postumi, il primo nel 1912 e il secondo molto più tardi, nel 1924. Va aggiunto che la morte dello scrittore russo nella stazione di Astapovo, dove concluse la sua fuga dalla famiglia, fece il giro del mondo suscitando un interesse mediatico senza precedenti. Pochi invece si accorsero di quella di Melville, a tal punto lo scrittore newyorkese era finito nel dimenticatoio. Precisate queste differenze, notiamo che ambedue i romanzi brevi (o racconti lunghi) hanno come titolo un nome di persona, quello del protagonista, che in tutte e due le opere muore di morte violenta.

Completato nel 1904 da un Tolstoj ultraottantenne, Chadži-Murat segna un ritorno un ritorno alla freschezza degli anni giovanili, riprendendo alcuni temi caratteristici di quel periodo. Racconto in parte autobiografico, è ambientato nel Caucaso, regione dove un Tolstoj ventitreenne aveva seguito il fratello maggiore Nikolaj per prendere parte alla guerra contro i separatisti ceceni (1851-1852). L’idea di un lavoro sul leader di etnia àvara contrario all’annessione russa della sua terra, che però lo scrittore non aveva conosciuto personalmente, gli venne nel 1895, quando un fiore di cardo danneggiato ma ancora vitale, in un campo, gli ricordò il fiero e mai domo guerrigliero.

A testimoniare quanto Tolstoj tenesse a questo «capolavoro sconosciuto» (Piero Citati) nonostante il suo ripudio della forma romanzesca, è la vastissima documentazione storico-geografica-etnografica da lui raccolta sul Caucaso, e il fatto che egli lavorò a quest’opera estrema dal 1895 al 1904. Sembra che fin dall’inizio lo scrittore di Jasnaja Poljana avesse deciso di non pubblicarla in vita, prevedendo i tagli della censura a causa dei capitoli XV e XVII, dove aveva tracciato un ritratto poco lusinghiero dello zar Nicola I e descritto il feroce massacro di un villaggio ceceno ordinato dallo stesso sovrano.

Le vicende narrate si svolgono tra la fine del 1851 e il 1952. In un primo tempo Chadži-Murat si allea con l’Impero zarista nella speranza di difendere la propria indipendenza e di salvare i familiari, la cui vita è minacciata dall’imam Gamzat; in seguito però i rapporti con i russi si guastano a motivo dell’odio nutrito nei suoi confronti dal mortale nemico Achmed-khan. Appoggiato dall’imam Šamil, capo dei separatisti caucasici, Chadži-Murat passa dalla parte di questi divenendo il suo braccio destro. In seguito però, entrato in contrasto anche con Šamil, che ha preso in ostaggio sua madre, la moglie e il figlio, decide di consegnarsi al generale Voroncov, comandante supremo dell’esercito russo in Cecenia, sperando nel suo aiuto per neutralizzare l’imam. Senza effetto, purtroppo, è relazione positiva su di lui inviata allo zar.

A Chadži-Murat non resta che la fuga per tentare, con un pugno di fedelissimi, la salvezza dei suoi, ma nella battaglia finale viene colpito a morte. Mentre i nemici esultano, «quello che a loro sembrava un cadavere si mosse. Prima sollevò il capo insanguinato, senza colbacco, coi capelli rasati, poi il busto e, aggrappandosi a un albero, si levò con tutta la persona. Il suo aspetto era così pauroso che gli accorsi si fermarono. Improvvisamente però ebbe un tremito, vacillò abbandonando il sostegno dell’albero e cadde, senza piegarsi, a viso in giù, come un cardo reciso alla base dalla falce, e non si mosse più». La sua testa mozzata viene mandata nella fortezza russa di Tbilisi, suscitando la reazione inorridita di Marija Dimitrievna, la moglie di un ufficiale, che inveisce contro la barbarie dei soldati russi.

Quanto a Melville, ciò che riuscì solo parzialmente a Dostoevskij, il quale nel principe Miskin de L’idiota volle rappresentare «un uomo assolutamente buono», sembra raggiunto dall’ultrasettantenne autore di Moby Dick, che in Billy Budd – ambientato su una nave da guerra al tempo delle guerre rivoluzionarie francesi – ha dato al suo marinaio i connotati di una creatura bella, leale, di indole allegra, ingenua, innocente e abile nel disbrigo dei suoi compiti: altrettante doti che gli guadagnano il favore dei compagni e del capitano Vere. La sua forza eccezionale sarà tuttavia fatale a questo Adamo prima della colpa, provocando la morte dell’invidioso maestro d’armi John Claggart, come reazione incontrollata all’accusa di fomentare un ammutinamento a bordo. Così, malgrado l’affetto nutrito per lui dal capitano (figura di Abramo che deve sacrificare il figlio), il giovane “gabbiere di parrocchetto” deve scontare il suo delitto con l’impiccagione sotto lo sguardo angosciato degli altri membri dell’equipaggio, che vedono il loro beniamino adeguarsi con la mitezza di Cristo in croce alla “ingiusta giustizia” delle leggi umane.

Melville descrive la mesta cerimonia come una celebrazione religiosa: nello stesso istante in cui il capitano dà il segnale dell’esecuzione, «accadde che il vello di vapori sospeso sull’orizzonte orientale fosse investito da una dolce luminosità come il vello dell’Agnello di Dio, contemplato in una mistica visione, e simultaneamente a lui, guardato dalla faccia compatta delle facce rivolte all’insù, Billy ascese; e ascendendo prese in pieno la rosea luce dell’alba».

Quasi testamento spirituale di un saggio che dal suo lungo e doloroso tirocinio ha imparato come sia destino del “diverso” la non integrazione nella società, questo racconto s’impone all’attenzione – secondo Gabriele Baldini – come quella delle opere melvilliane, eccettuati Moby Dick e Bartleby lo scrivano, «che giunge a dire, e con singolare semplicità e chiarezza, quasi direi per grazia poetica, le parole sue più importanti e impegnative».

Mentre al racconto di Tolstoj si sono liberamente ispirati due film -– uno russo del 1930, per la regia di Alexandre Volkoff, e l’altro italiano, del 1959, diretto da Riccardo Freda –, quello di Melville ha avuto varie trasposizioni teatrali ed è diventato nel 1951 un’opera lirica con le musiche di Benjamin Britten.