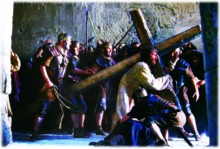

Il Cristo seduto accanto alla tomba. Osserva il suo sudario sgonfiarsi. Si alza ed esce, col corpo luminoso, verso una vita nuova. Così Mel Gibson immagina, forse sulla scorta di Rembrandt, la resurrezione. Due minuti, …

Contenuto riservato agli abbonati di “Città Nuova”

Se sei abbonato, effettua il login