Hollywood, marzo. La giornata è così splendente che non si può non recarsi ad osservare Los Angeles dalla terrazza del Getty Museum. Tra l'oceano mosso dal vento impetuoso e la neve lontana nell'orizzonte della Sierra …

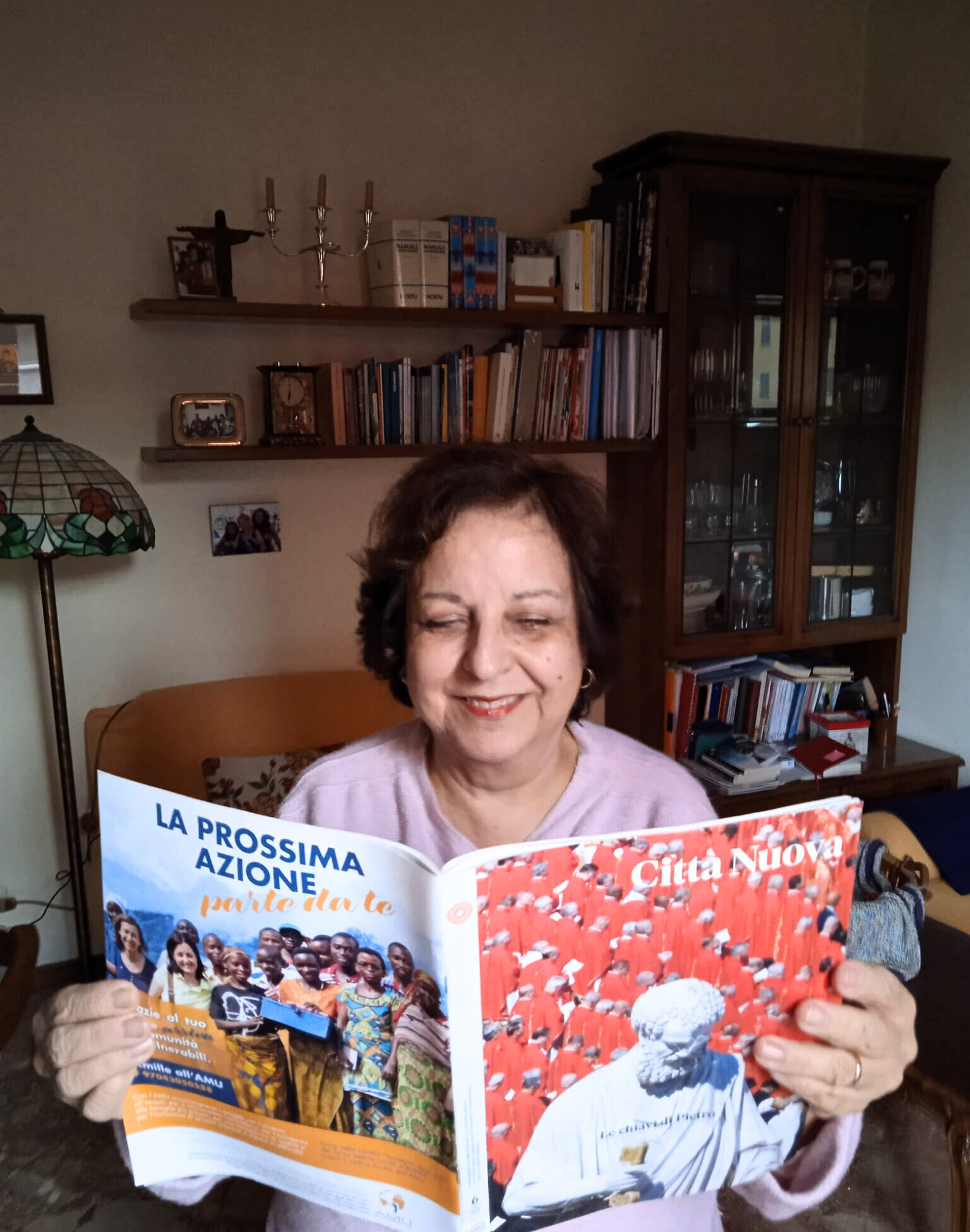

Contenuto riservato agli abbonati di “Città Nuova”

Se sei abbonato, effettua il login