Il crollo del Muro di Berlino del 1989 ha prodotto rapidi mutamenti nella politica italiana oltre che negli scenari internazionali. Sono bastati pochi anni per assistere all’eclisse dello Scudo Crociato e di Falce e Martello, due simboli politici ben radicati nel nostro Paese come collante di differenti e opposte visioni politiche.

Ma mentre il Pci aveva una linea di direzione molto rigida, pronta a radiare ed espellere i dissidenti, la Dc, tranne pochi casi come l’espulsione nel 1954 di Mario Melloni (alias Fortebraccio) per ragioni di politica estera, era un insieme molto eterogeno di posizioni, spesso duramente opposte tra di loro e tenute assieme dalla necessità di fermare il pericolo della costante avanzata del più grande partito comunista d’Occidente, maggioritario in alcune regioni e radicato nei ceti popolari e in quelli intellettuali.

Basta leggere il recente libro di Piero Meucci sui diari segreti di Ettore Bernabei, stretto collaboratore di Amintore Fanfani (tra i maggiori leader Dc del dopoguerra), per leggere una nota del 1955 dove il direttore de Il Popolo, e futuro direttore generale della Rai, poteva registrare con soddisfazione che «i padroni e la massoneria hanno capito che con questo governo è finita l’era liberale e perciò il loro dominio della situazione è gravemente minacciato». Annotazioni decisamente troppo ottimistiche e ingenue, ma che fanno capire la lotta interna alla Dc dove, in una diversa nota del 1958, Bernabei registra il tentativo dei gruppi industriali di far eleggere ed infiltrare nelle liste alcuni «servi dei padroni».

Il contrasto tra cattolici in politica è stato sempre molto alto, prima ancora della nascita del Partito popolare con linee opposte tra le stesse punte avanzate democratiche circa l’intervento dell’Italia nel primo conflitto mondiale. Alla contrarietà del sindacalista bianco Guido Miglioli rispondeva l’interventismo anti imperialista di Giuseppe Donati ed Elio Cacciaguerra.

È quindi difficile poter definire un criterio unitario minimo per dare vita ad una ricomposizione di un ipotetico partito laico e aperto, ma di esplicita ispirazione cristiana. D’altra parte la diaspora degli ex Dc non ha impedito di esprimere recentemente personaggi di primo piano come l’attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il prematuramente scomparso presidente del Parlamento europeo David Sassoli, l’attuale segretario del Pd Enrico Letta oltre al capo di Iv Matteo Renzi.

Si può dire, tuttavia, che manca uno spazio di vero confronto tra i cattolici impegnati a vario titolo in politica, frutto probabilmente di decenni di forte contrapposizione incentivata dal bipolarismo semplificato che ha condotto, ad esempio, Silvio Berlusconi ad etichettare come “comunisti” tutti coloro che non hanno aderito alla sua vincente formula di centro destra, che ha attirato una buona parte del tradizionale elettorato ex Dc, transitato anche in Lega e Fratelli D’Italia.

A questa area sembrano rivolgersi le associazioni radunate nella pubblica agenda “Ditelo sui tetti” che si è presentata in un incontro pubblico a marzo 2022 con l’intervento di una lezione del cardinal Parolin.

È, invece, del gennaio del 2022 un appello ragionato (“Cattolici in politica, è ora di parlarsi) promosso da Sandro Campanini, consigliere comunale di Parma, e rilanciato dalla piattaforma web C3dem, vivace rete di cattolici democratici. Campanini parte dall’osservare che, citando realtà come Demos e Insieme, «alcuni esponenti e gruppi hanno ritenuto fosse necessario rilanciare una presenza più esplicita e riconoscibile di gruppi cattolici». Anche se la linea finora prevalente è stata quella di chi ritiene «molto difficile e persino poco auspicabile portare avanti un progetto del genere, e dunque i cattolici – ormai minoranza nel Paese – devono spendere i loro “talenti” all’interno dei grandi partiti e lì far valere il loro “peso” culturale». Sandro Campanini è convinto di questa seconda posizione, anche se è disposto a riconoscere che «non si debba mai escludere a priori nulla, perché i contesti storici possono cambiare e richiedere scelte diverse da quelle ritenute valide in precedenza».

Ma la vera questione posta dal consigliere comunale di Parma, dove esiste una ricca articolazione di impegno sociale, nasce da una esigenza più profonda che spiega in tal modo: «come ho personalmente provato a proporre in diverse occasioni e colloqui personali, mi sarei aspettato – e tuttora mi aspetto – che chi tra i cattolici riformisti/democratici/sociali ha un ruolo politico, soprattutto se di una certa importanza, si impegni a creare occasioni di incontro e scambio con altri/e che militano nella sua stessa formazione e in altre, nonché nell’ambito associativo. Non per costituire correnti più o meno confessionali o eventi di facciata, ma per condividere esperienze, idee, proposte. In alcune occasioni e su alcuni temi specifici questo è avvenuto, ma soprattutto grazie alla spinta di alcuni movimenti cattolici e in modo episodico».

Sul sito C3dem sono arrivate diverse risposte alla proposta di Campanini che si pone la domanda se non sia venuto il tempo, nel 2022, di trovare «una sede permanente di dialogo e confronto anche con associazioni, gruppi, movimenti che fanno riferimento alle stesse radici culturali».

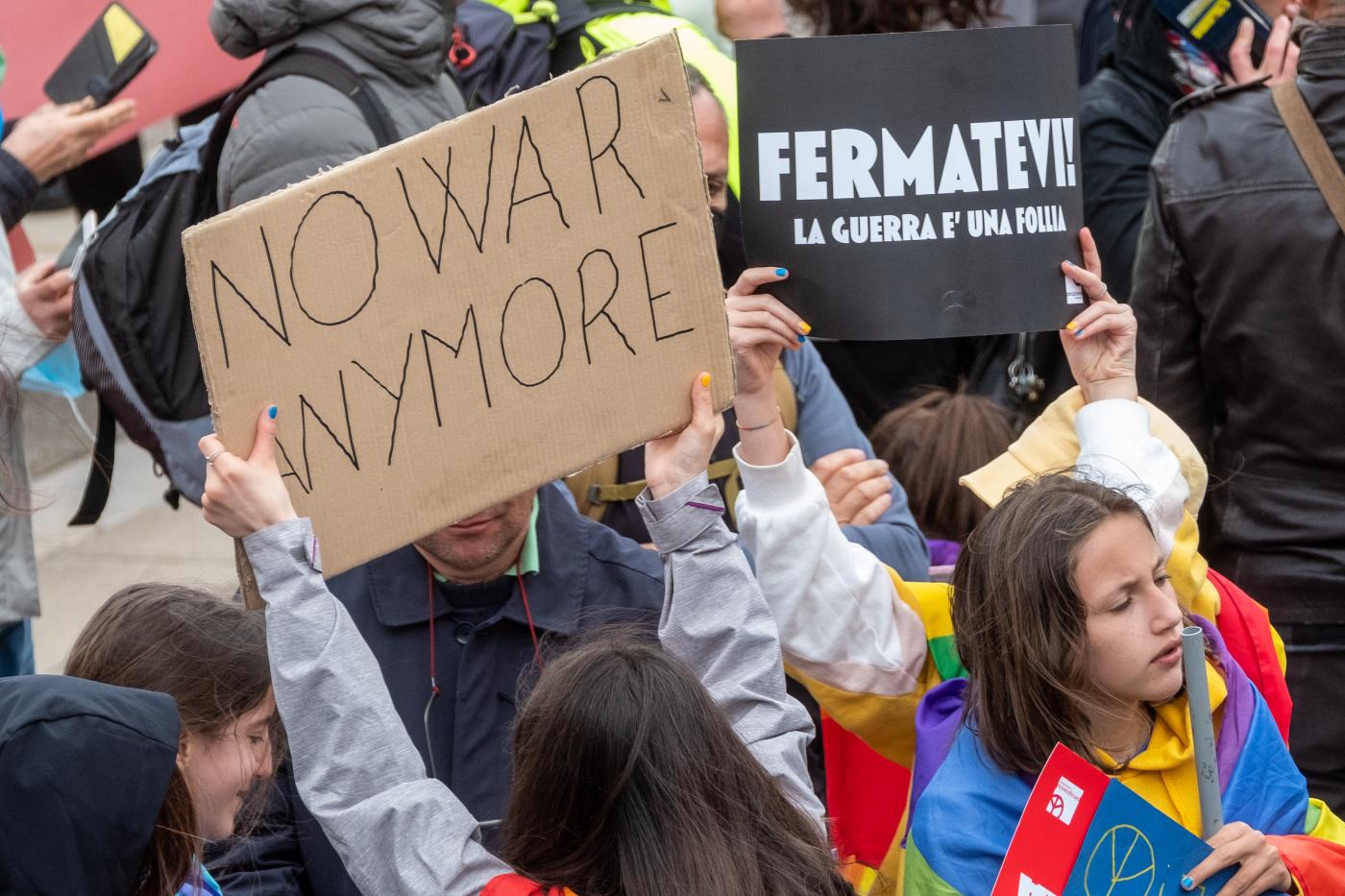

Un appello che ora deve fare i conti con il macigno della guerra in Ucraina che costituisce un motivo di divisione davanti alla riproposizione della questione della guerra giusta, che sembrava ormai superato dagli eventi e dalla recente dottrina maturata nella Chiesa nell’era dell’arma nucleare.

A tal proposito coglie nel segno Luca Kocci di Adista nel prendere come termine di paragone di questo dibattito il forte attivismo del deputato dem Stefano Ceccanti, ed ex presidente della Fuci, che risale agli scritti di Emmanuel Mounier, padre del personalismo cristiano, per giustificare l’invio delle armi all’Ucraina da parte dei Paesi dell’Ue. Una tesi ribattuta dallo storico Daniele Menozzi anche con un’intervista rilasciata a Città Nuova.

Un confronto a distanza che si svolge sullo sfondo della città di Pisa dove è in corso una forte opposizione alla costruzione, decisa con un Dpcm del premier Mario Draghi, di una grande struttura militare all’interno del parco naturalistico di San Rossore. «Nulla sarà come prima» ha detto Draghi dopo l’invasione russa dell’Ucraina e la guerra, infatti, non è più un tema astratto. Non lo è mai stato se solo si pensa alla funzione assicurata in questi decenni dalla base militare logistica di Camp Darby situata dal 1952 nella vasta aerea della pineta di Tombolo del comune di Pisa. Camp Darby, il deposito di Livorno e il deposito munizioni di Pisa dello US Army costituiscono uno dei più grandi arsenali di armi a servizio delle forze militari statunitensi in Europa, Medioriente e Africa.

Quando si tratta di scelte di questo livello il dialogo deve farsi molto esigente anche perché la rottura avviene all’interno stesso della Chiesa, se solo si ricorda la scarsa adesione che nel 1917 ricevette l’appello di Benedetto XV a fermare, con una trattativa di pace, l’inutile strage della prima guerra mondiale. A Parigi il 10 dicembre 1917, il domenicano Antonin Dalmace Sertillanges pronunciò, con il consenso del cardinale Amette, una predica sulla pace che contestò la posizione del papa e contribuì al fallimento della proposta della Santa Sede, disprezzata apertamente, tra l’altro, dai vertici dell’allora regno d’Italia.

Tre anni prima, il 31 luglio 1914, alla vigilia della mobilitazione della “grande guerra”, in un caffè di Parigi era stato assassinato, da un nazionalista, Jean Jaurès, esponente socialista che cercò fino all’ultimo di fermare il grande mattatoio di una generazione di europei con lo strumento dello sciopero generale promosso assieme dai lavoratori francesi e tedeschi.

La disponibilità a leggere i segni dei tempi dentro la contraddizioni della storia è l’inizio di un dialogo difficile e necessario.

—

Sostieni l’informazione libera di Città Nuova! Come? Scopri le nostre riviste, i corsi di formazione agile e i nostri progetti. Insieme possiamo fare la differenza! Per informazioni: rete@cittanuova.it

—-